Bram Stokers Briefroman „Dracula“ kennt man. Dem Klassiker einen neuen Twist zu verpassen, ist seit Jahren immer wieder eine Herausforderung für Hollywood. Auftritt: „Renfield“ von Regisseur Chris McKay.

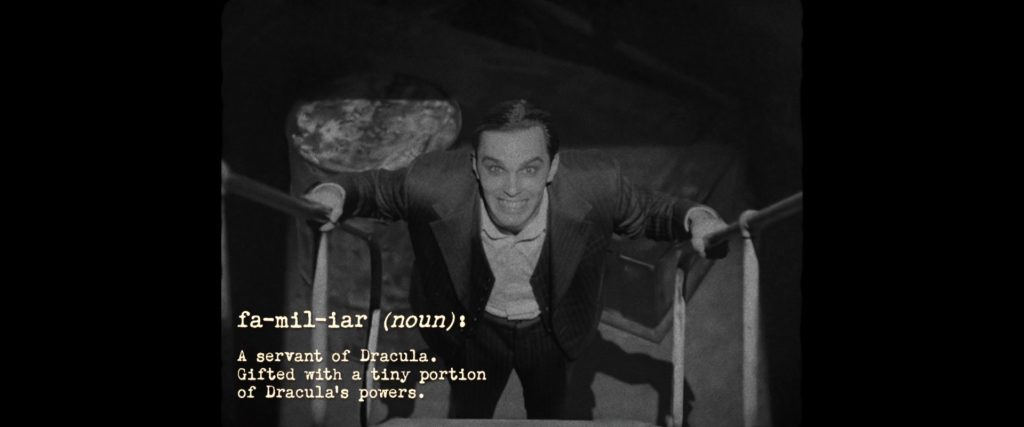

Man weiß, dass Robert Montague Renfield vor Jahrhunderten Graf Draculas „Familiar“, sein bereitwilliger Handlanger und Sklave, wurde – lange bevor dieser sich in Stokers Romanvorlage erst mit Immobilienmakler Jonathan Harker und kurz darauf mit Dr. Van Helsing herumschlagen musste.

In der alternativen Fiktion „Renfield“ leben nun Dracula (Nicolas Cage) und sein Diener in einem Keller-Gewölbe in New York. Doch Renfield (Nicholas Hoult) hadert mit seinem Schicksal. Stetig seinem Herren und Meister neue Opfer liefern und sich selbst dabei mehr und mehr verlieren? Kann es das sein?

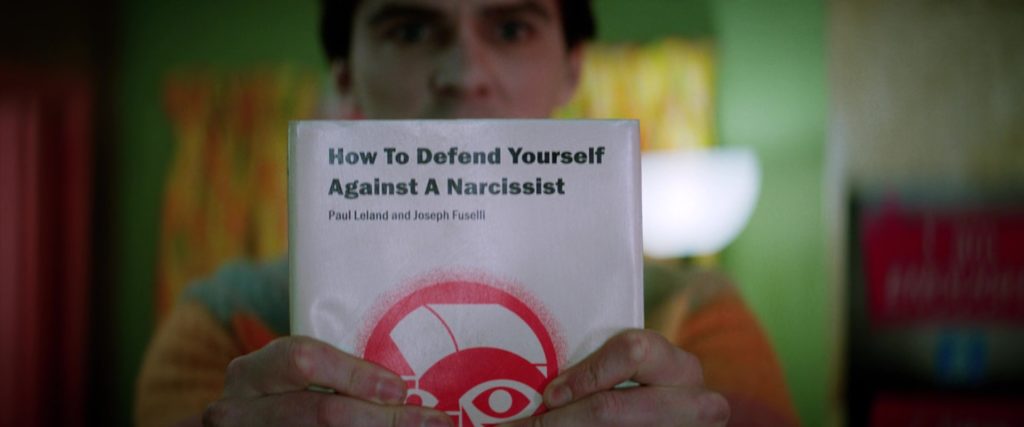

In einer Selbsthilfegruppe für Opfer von narzisstisch geprägten Beziehungen findet Renfield nicht nur frisches Blut für den Grafen, sondern ganz ungeplant verwandte Seelen. Diese eröffnen ihm eine neue Sichtweise auf seine eigene toxische „Beziehung“. Und dann wäre da noch die junge Polizistin Rebecca Quincy (Akwafina).

Groß war die Vorfreude, als die ersten Setfotos von Nicolas Cage als Dracula auftauchten – eine Paraderolle für den Kult-Schauspieler. Und dann ist Cages Dracula auch noch direkt an Bela Lugosis Version angelehnt. Was könnte schief gehen?

Leider einiges. „Renfield“ ist kein schlechter Film, aber er bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Chris McKays Horror-Komödie ist toll besetzt und kreativ inszeniert. Bemerkenswert ist sein Mut zu Blut, Gore und Splatter, den ich hier nicht in so ausgeprägter Form erwartet hätte. Auch die Idee, Draculas „Vertrauten“ in einer Selbsthilfegruppe nach neuen Opfern suchen zu lassen, ist originell und führt zu einigen wirklich witzigen Dialogen:

„What if you were to stop focusing on his needs, what would happen?“, fragt Gruppenleiter Mark.

„He won’t grow to full power“, antwortet Renfield.

Mark: „Exactly. He won’t grow to full power. What? That’s so weird. Why would you phrase it like that? But, yes.“

Jedoch, ob nun bewusst oder unabsichtlich: „Renfield“ wiederholt, was „What We Do In The Shadows“ seit Jahren vormacht. Die Serie, basierend auf dem gleichnamigen Film von Taika Waititi, begleitet seit bald sechs Staffeln eine Vampir-WG auf Staten Island. Immer mit von der Partie: Guillermo, der liebenswerte, gebeutelte „Familiar“ der Truppe – stets bemüht um ihr Wohlergehen. Immer hoffend, selbst verwandelt zu werden und inzwischen verdammt gefrustet, weil „seine Vampire“ ihm das Leben zwar zunehmend schwerer, selbst aber keinerlei Anstalten machen, seinen Wunsch zu erfüllen. McKays Renfield könnte direkt dieser Show entsprungen zu sein.

Entsprechend sind viele Gags vertraut. „What We Do In The Shadows“ hat eine Vielzahl dieser Ideen und Kniffe bereits in origineller Perfektion umgesetzt. Dazu kommt leider ein Drehbuch, das seine Figuren blass lässt. Cages Dracula ist witzig und fies, aber bei Weitem nicht die ikonische Performance, die man im Vorfeld erwartet hat.

Da überzeugt Nicholas Hoult weit mehr. Ihm gelingt es, den Insekten knabbernden Renfield sympathisch zu zeichnen. Er liefert cool choreografierte campy Kampfszenen, großes komödiantisches Gespür gepaart mit dem Charme eines jungen Hugh Grant. Der Grund, dass alles, was man hier sieht, oberflächlich bleibt, liegt keineswegs an den Darstellenden, sondern an dem dünnen Skript, das das satte Potenzial der Buchvorlage schlichtweg verschenkt. Da hilft weder eine seltsame Mobsterfamilie als zusätzliche Antagonisten noch eine Familientragödie als Backstory für Awkwafinas Charakter.

Wenn man kurzweilige, bissige Unterhaltung sucht wird man bei „Renfield“ fündig. Wer jedoch „Dracula“ liebt, wird enttäuscht sein, wie wenig hier mit der Vorlage gearbeitet wurde. Ist man zudem mit „What We Do In The Shadows“ vertraut, hat man nicht viel mehr als ein großzügiges, aber zahnloses Schmunzeln für diese leider etwas blutleere Horror-Komödie übrig. Schade.